いま若い世代で急増中!「スマホ内斜視」に要注意

こんにちは受付の星野です🌻😋😝😜

最近学校検診の再検査で小・中高生が多くやってきます。その中でも以前に比べ、斜視検査が増えてきているように感じます。

という事で今回は、若い世代で急増している「スマホ内斜視」についてお話ししようと思います🤾🤾♂️🤾♀️

1.スマホ内斜視とは?

自覚症状が分かりづらく、スマホの長時間利用などが原因で、ある日突然発症することもある目の病気です。その症状は主に2つあり、1つは目が内側に寄ること、もう1つは物が2つに見える「複視」です。それぞれどのような症状なのか、詳しく見ていきましょう。

①目が内側に寄る

私たちは物を近くで見るとき、眼球を内側にギュッと寄せるいわゆる「寄り目」の状態で焦点を合わせます。スマホを近距離で見るなど、寄り目の状態が長い時間続くと、目を内側に寄せるための筋肉である内直筋の力が強くなってしまい、寄り目が戻らなくなってしまうのです。これが「内斜視」の状態です。内斜視になった場合の角度は人によって異なり、10度程度のゆるやかな角度の人もいれば、45度程度の急な角度の人もいます。

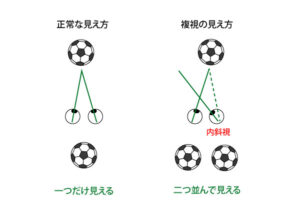

②複視

私たちは通常、右目と左目で物を見て、頭の中でその2つの像を1つに合わせます。ところが、片方の目が内側に寄ると、その位置にズレが生じてしまいます。結果として2つの像が合わせられなくなり、物が2つに見える「複視」の状態になるのです。複視になると、手元の文字が読みづらくなるなど生活に支障が出ますが、子どもの場合時間が経つと症状がなくなるケースも多く、発見が遅れる場合もあります。

2. 生活習慣の見直し

スマホを1日10時間程度使っていても発症する人としない人がいるなど、急性内斜視発症のきっかけには個人差があり、実はまだ詳しく分かっていません。

ただし、長時間使用や近距離での使用など、共通する要因はあるようです。「スマホ急性内斜視」になりやすい生活をしていないかチェックしてみましょう。

☑ 1日3〜4時間以上、スマホなどを使っている

☑ 30cm以下の近距離でスマホを見ている

☑ 間違った姿勢でスマホを使っている

☑ スマホなどのディスプレイが暗い

☑ SNSやゲームに集中して視線をあまり動かさない

3. 予防方法

スマホ急性内斜視を予防するためには、いくつかの方法があります。日常的にできることなので、是非今日から始めてください。

●スマートフォンを見る時間を減らす

●30分使用したら遠くを20秒見て目を休める

●スマートフォンから目は「30cm」以上離す

●十分に明るい場所で使用する

●寝ころんで使用しない

●眼筋トレーニングをする

スマートフォンを長時間使用している人は、使用時間を減らすだけで斜視や複視が治る可能性があります。1日に使用する時間は、合計で4時間以内に制限し、30分に一度は遠くを見て目を休めるようにしましょう。また、眼球の周りの筋肉を動かす眼筋トレーニングも有効です。顔は動かさず目だけを左右上下に大きく動かすことで簡単にトレーニングができます。

4. 治療

「プリズム眼鏡」「ボトックス注射」「手術」の3つがあります。日常的にできることを行っても改善しない時には、必要に応じてこれらの治療を検討します。

①プリズム眼鏡

光を屈折させるプリズムをレンズに組み込んだメガネです。光の屈折を利用して像をずらし、複視による見え方のズレを矯正します。また、両方の目で物を見る両眼視機能を促すため、立体感や遠近感を自覚しやすくなります。

プリズム眼鏡は着用するだけで複視や眼精疲労を軽減できるメリットがある一方で、慣れるまでに時間がかかり、通常のメガネより重くなることがデメリットです。プリズム眼鏡には斜視自体を治す効果はありません。

②ボトックス注射

目を動かす筋肉にA型ボツリヌス毒素を注射し、筋肉の緊張をゆるめて目の位置を調整します。2~3日で効果が現れ、約4ヶ月持続します。効果には個人差があり、一度の注射で改善することもありますが、ほとんどの場合は繰り返しの治療が必要です。

③手術

眼球についている筋肉(外眼筋)を動かして、両方の目が同じ方向を向くようにします。一般的に大人は局所麻酔で手術を行い日帰り手術も可能ですが、子供は全身麻酔で行うため入院が必要です。

5.セルフチェック

急性の内斜視が起こると、眼球が寄り目になり、黒目がどこを見ているのかわからなくなります。親御さんは、子どもの目の印象や黒目の位置がいつもと違う、と感じたら早めに眼科を受診しまししょう。

また、自分で確認する簡単な方法として、両目で5メートル先の目標物を見てピントを合わせます。次に、片方ずつ目を隠して、それぞれ片目で見た時の見やすさを比較します。両目で見たときよりどちらか片方の目で見た時のほうが見やすければ、内斜視の可能性があります。

6.まとめ

日常的にできる治し方は予防法にも共通するため、まだ発症していない人にも有効です。また、日常的にできる方法を行っても改善しない時は眼科を受診して治療を検討しましょう🏃🏃♂️🏃♀️

症状が進行すると、日常生活に影響が及ぶだけでなく、治療をしても改善が難しくなることがあります。少しでも気になる症状があれば早めに眼科を受診することをおすすめします🍉✨